研报鱼强调“投资于人”,是撬动中国资产估值的“支撑点”。而这个“人”,既包括“自然人”(生育、养育、教育的投入),也应该包括“机器人”(研发、实用、产业化)。某种意义上说,“自然人”解决的是“需求来源”问题,“机器人”解决的是“生产、服务供给”问题。

从长周期看,解决了上述“两类人”的问题,就基本打通了未来中国经济转型升级的“任督二脉”,中国资产“价值重估”的物质基础就更稳固。

2025世界机器人博览会于8月8日至12日在北京举行。而就在此时,关于“机器人”的新闻不断刷屏——

1、近日,工信部、国家发改委、教育部、国家卫健委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人,突破亚微米级精度控制与动态调整技术,提升区域精准实时成像与三维重建能力。

2、人工智能麻醉辅助机器人顺利完成了首次临床试验。中科信息披露,由公司与四川大学华西医院联合研发的人工智能麻醉辅助机器人,经过四年研发,历经小动物、大动物试验,伦理认证审核,于近日顺利完成了首次临床试验,展示了其在手术麻醉辅助场景中的精准决策与实时给药,满足临床医疗的能力。

3、全球首个城市级、常态化运营的商用人形机器人示范区落地北京海淀。银河通用首个“银河太空舱”正式营业,作为以“机器人店员+迷你店铺”为核心的可复制零售业态,它能在9㎡的空间内实现全天候自主运营,为用户提供饮品、小食、文创、药品等高频消费品;单舱预计日均服务2000人次、承接500单订单。

4、全球首家具身智能机器人4S店——Robot Mall将于8月8日正式营业。与汽车的4S店相似,这家机器人4S店同样集机器人“销售(Sale)、零配件供应(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)”等功能于一体。目前,4S店共设四层,面积4000平方米,集合了全国40多家厂商的50多款机器人产品,涵盖北京人形机器人创新中心“天工”、优必选Walker S、宇树G1等人形机器人产品。

海外经验表明,机器人产业对经济转型的驱动具有普适性

机器人产业作为智能制造的核心载体,正通过技术渗透与产业协同加速中国经济结构升级。国家统计局公布的数据显示,2025年5月,2025年中国工业机器人产量同比激增35.5%至6.9万台,服务机器人产量增长13.8%达120万台,这一增长背后是政策引导、资本投入与产学研协同的综合作用。

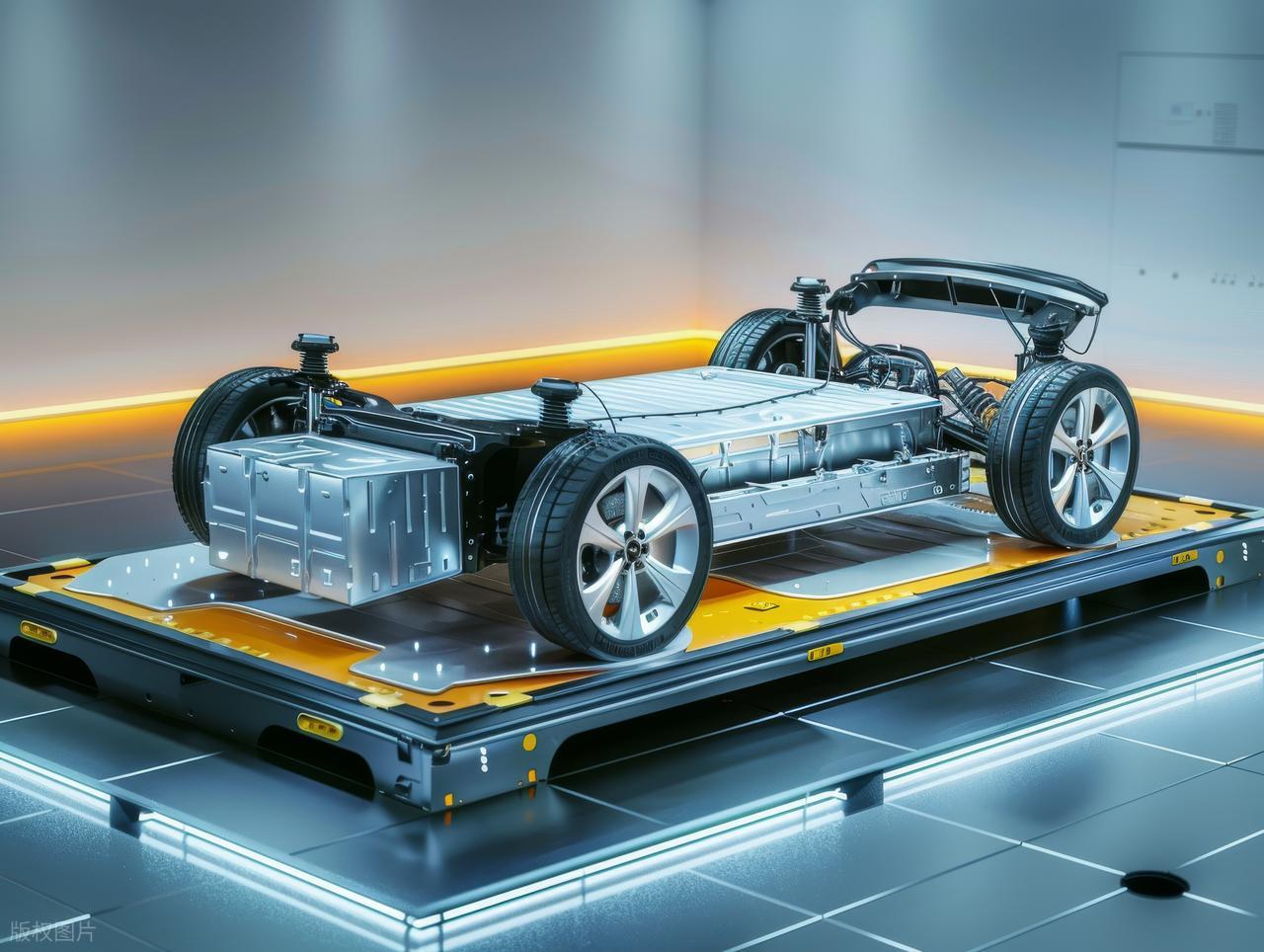

从工业领域看,机器人应用已从传统焊接、搬运扩展至高精度装配与柔性生产,特斯拉Optimus、优必选Walker等智能机器人通过融合AI与运动控制技术,推动制造业向智能化、柔性化转型。

在服务领域,医疗手术机器人、养老陪护机器人等产品落地,有效应对老龄化社会需求,形成以长三角、珠三角为核心的产业集群,覆盖从核心零部件到系统集成的全产业链。

海外经验表明,机器人产业对经济转型的驱动具有普适性。日本早稻田大学1973年研发的WABOT人形机器人,探索验证了机器人替代劳动力的潜力。美国Figure AI与宝马合作推出的Figure 01工业机器人,以人类工资1/50的成本完成服装生产,凸显其在降本增效上的优势。

中国借鉴国际经验,通过“工程师红利”与市场规模优势,正从技术跟随者向领跑者转变,如宇树科技全球首款量产人形机器人G1的推出,标志着中国在具身智能领域的突破。

若人形机器人渗透率提升至15%,可填补制造业约20%的劳动力缺口

中国劳动年龄人口连续多年下降,机器人成为缓解劳动力短缺的关键工具。欧美日案例显示,人形机器人在复杂流水线任务(如质检、装配)中表现优于传统机械臂,例如Figure 01可完成弯腰检查车底安全带等非标准化动作。日本丰田T-HR3远程操控机器人虽因商业化滞后未能普及,但其力控算法为工业场景提供了技术范本。

中国通过“以机器换人”策略,在汽车、电子等行业率先实现自动化改造。高工机器人数据显示,2025年上半年中国人形机器人行业融资达109亿元,跨维智能等企业获超亿元融资,加速技术商业化。与日本不同,中国更注重场景落地,如优必选Walker S与车企合作积累数据,推动机器人从实验室走向量产。据测算,若人形机器人渗透率提升至15%,可填补制造业约20%的劳动力缺口。

释放“工程师红利”:技术创新与产业链协同

中国拥有全球规模最大的工程师群体(超6000万人),外资企业如施耐德、西门子均在华设立研发中心,利用这一优势。机器人产业通过以下路径放大工程师红利——

1)技术突破:武汉灏存科技等企业聚焦运动神经中枢系统研发,推动核心零部件(如谐波减速器、3D视觉相机)国产化。

2)产学研融合:宇树科技自研高能量密度关节电机,复用四足机器人技术至人形机器人,形成“硬件先发优势”。

3)人才集聚效应:北京、上海等地通过政策激励(如外资研发中心最高1000万元支持)吸引全球顶尖人才,加速技术迭代。

对比日本HRP-5P机器人因本土创新不足而停滞,中国凭借工程师规模与市场响应速度,在环境感知、AI决策等软硬件协同领域实现反超。

机器人产业正重塑中国科技资产估值逻辑

宇树科技2024年营收超10亿元,毛利率50%以上,C轮估值达120亿元,其IPO进程带动上游供应商股价大涨。长期趋势看,机器人产业通过技术升级、劳动力替代和工程师红利释放,成为中国经济转型的核心引擎。从资产配置看,人形机器人产业链(尤其是核心技术与场景落地环节)将迎来长期价值重估,可关注技术迭代与商业化进度的双重驱动。

评论0